2025年9月よりデザイナーとして入社しました。

今回のブログでは、私がデザインやWeb制作を仕事にしようと思った理由、独学での勉強法、ウィルスタイルを選んだ経緯などについてお話しします。

キャリアについてお悩みの方や、就職活動中の方の参考になればと思います。

Table of contents

自分のこと

私の性格はものすごく慎重で、就職というものに対しては絶対に失敗してはいけないような感覚があり、時間がかかったとしても良い選択をしたいと思ってきました。

もともとイラストを描いたり写真を撮ったり、クリエイティブなことには関心がありました。ただ「そういう仕事は一部の才能ある人だけができるものだ」と勝手に思い込んでいて、自分には関係ないものとして距離を置いていました。高校卒業後の進路も、芸大や専門学校ではなく総合大学である立命館大学の総合心理学部を選びました。

大学3年生になって周りの学生と同じように就職活動を始めました。

ただ自己分析を進めていく中で「自分は何をしたいのか」「なぜ働くのか」と考え込むばかりで、答えが出ませんでした。思えば大学に入学した頃からコロナウイルスの影響もあり、他者と関わる機会が少なく、自分の得意や不得意すら曖昧なまま、アイデンティティを形作れずにいたんだと思います。

当初はメーカーなどの企業を中心に総合職の面接を受けていましたが、どの仕事も「本当にやりたい」とは思えませんでした。今考えると、採用担当者の方にもその熱意の無さが伝わっていたのだと思います。

自分の中ではっきりとした方向性は見えなくても、「専門性を高められる仕事をしたい」という思いだけは、ずっと持ち続けていました。

大学生活で見えなかった自分

学生時代、個人的な趣味としてVRChatというソーシャルVRプラットフォームで遊んでいました。アバターを通じてバーチャル空間で人と交流できるサービスで、当初は英語のスピーキングの練習をする目的で使っていました。

クリエイティブな仕事をされている方や、フリーランスの方など、大学の友人にはあまりいないような方が多く、当時の自分にとっては新鮮で、夢中になりました。

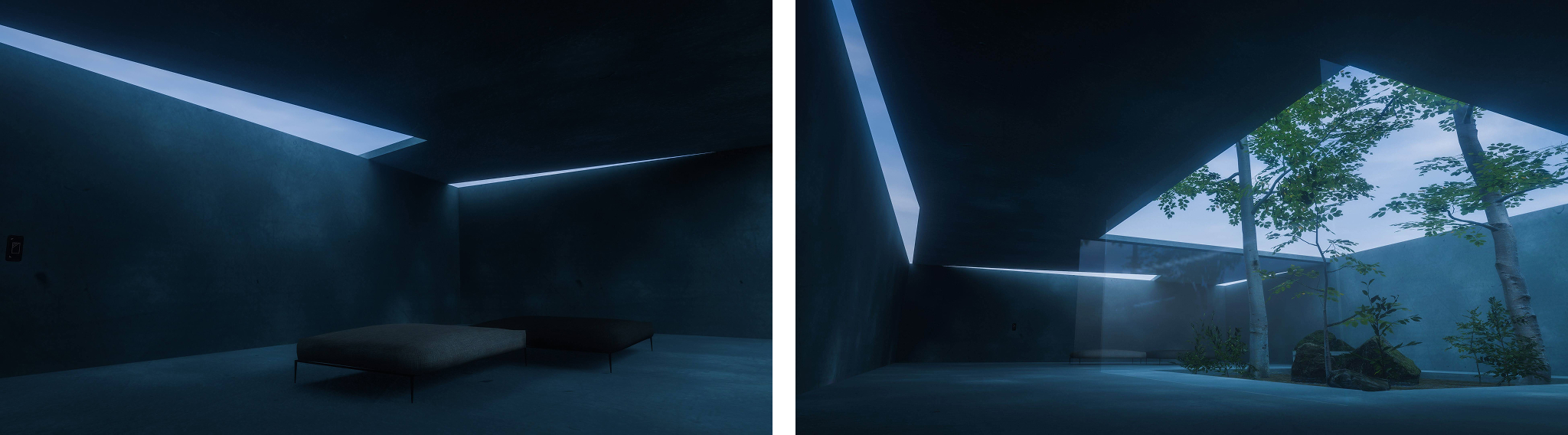

その時に熱中していたのは、BlenderやUnityを使ってVRChat上で誰でも訪れることのできる「ワールド」と呼ばれる空間を制作することでした。自分がデザインした空間に友人が訪れて楽しんでもらえるのが嬉しく、自分が制作したもので人に喜んでもらうことの素晴らしさを感じるきっかけになりました。

当時制作していたワールド

このプラットフォームで出会った方々と一緒に時間を過ごし、ワールド制作やイベントのフライヤー制作などを通して、自分が得意なこと・不得意なこと、自分が本当に大事にしていることが少しずつ見えてきました。大学生活で形作れなかったアイデンティティが、ここで自然に育っていった感覚がありました。

自分は共感力、思考力に比較的優れていて、相手のニーズを汲み取り、じっくりと問題を分析して改善することが得意であること。反対にスピード感のある環境、咄嗟の判断や柔軟な対応が苦手であることが分かってきました。

そして自分にとって大切な価値観は「独立性・専門性・美」の3つであること。また高年収や名声といった外側の評価ではなく、「自分の制作物で人に貢献し、それによって自分も幸せに生きたい」という思いがありました。

これは、自分でコントロールできない評価や、自身の承認欲求に囚われることなく、「他者貢献」という自分でコントロールできるものを軸にし、感情に左右されずに幸せに生きていきたいという思いから合理性を求めて出した答えでした。

自分が大事にしたいこと、得意なことを考えると、デザイナーという職業は合っているだろうという感覚がありました。最初はその時熱中していた3Dデザインを仕事にしようかとも考えましたが、細部にこだわるモデリングの作業よりも、空間全体をデザインすることが好きであったこと、また自分がやりたかった他者の問題解決という方向性とは少し異なっていたことから、他の領域を探し始めました。

Web / UIデザインへの関心

当時VRChatで特に仲良くしていた方が、フリーランスでWeb制作をされている方でした。どういうキャリアを歩まれて、今どういう仕事をしているかなどのお話を頻繁に聞いていました。実際にお会いして事務所にお邪魔させてもらったり、自分の撮っていた写真を見せたりしていました。

そういった日々を過ごしていくうちに、自然にWebやUIのデザインにも興味を持つようになりました。デジタルな媒体でのデザイン、コーディング、インタラクティブな表現など、自分の好きな要素が詰まっていてとても魅力的に感じました。

大学では心理学を専攻していて、人の行動や心の動きに興味があった自分にとって、そのバックグラウンドが活きる領域であるUIデザインには自然に興味が湧きました。

またWeb制作に関しても、クライアントの課題や実現したい方向性を丁寧にヒアリングして、デザインや実装を通して解決策を提示するプロセスは心理カウンセリングにも似たものを感じ、魅力的に思いました。特にフロントエンドの実装は、自分がデザインしたものが実際に動いて意味のあるものになる感覚があって単純に楽しかったです。熱中していたVR空間でのワールド制作のように、実際にユーザーがボタンを押したりスクロールをしたりといったインタラクションを通してその世界を体感できることに惹かれました。

独学での学び

こうして自身の方向性が固まったのは、大学を卒業してからでした。できるだけ早く学習期間を終わらせたいと思っていたので、独学でWeb制作を学びました。主に使っていたのはUdemyの動画教材で、FigmaやIllustratorのチュートリアル、HTML・CSS・JavaScriptの基本的な講座でインプットを終わらせ、既存のWebサイトのトレースや架空サイトの制作を通してアウトプットを重ねました。

私は主に以下のようなコースを受講していました。

ポートフォリオの制作ではFlux Academyというチャンネルのポートフォリオ添削動画を参考にしていました。「採用者は時間がないからトップページからスクロールですぐに制作物を見れるようにする」、「別ページに飛ばなくても制作物の概要がトップページだけで分かるようにする」、「制作物を見てもらってから自分のパーソナルな情報は見てもらう」といったような基本的なことは意識していました。

独学には、他の求職者のレベル感が分かりにくいことや、一緒に学ぶ仲間がいないことによるモチベーションの低下、プレゼンテーションの機会がないなどといったデメリットもありました。ただ、自己管理をして一定のレベルまで習得できれば、自己学習ができそうな人だと思ってもらえるのは独学ならではの強みでもあると思います。

ウィルスタイルを選んだ理由

会社選びでは、「自分の制作したもので他者に貢献する」という自分の軸が感じられる環境であるかを最も重視していました。またデザインを作るだけでなく、実際に動く状態にするまでが楽しかったので、実装のレベルの高さも重要なポイントでした。ウィルスタイルは、人を大切にしている印象が強く、自分の軸と合致している感覚がありました。また実装のレベルも高く、細部のさりげないアニメーションにも惹かれました。

代表の坂口さんと、CTOの奥田さんには初めてお会いした時から誠実さや合理性を感じ、信頼できる方々だという印象がありました。ただ初回の面談では緊張のあまりうまく話せず、自分の積極性や自信の無さを痛感し、反省しました。幸いにも2回目の面談の機会をいただけたので、お二人にお聞きしたい内容をしっかりと整理して臨みました。「前回と雰囲気が全然違う」と言っていただいたのが印象に残っています。

さらに課題としてWebサイト制作に取り組む機会をいただき、カーソルを追従するGSAPでのアニメーションや細部の動きにこだわり、実際に触っていただける形で見ていただきました。ただ、デザインのプロセスなどを紹介する資料を特に作っていなかったので、「しっかり意図やプロセスを伝えないともったいない」とご指摘いただきました。「自分が理解していることでも、相手にきちんと言語化して伝えなければ伝わらない」ということを学ばせていただきました。

お二人との面談は回を重ねるたびに新しい学びがあり、もし不採用になったとしても自分にとって価値ある時間だったと思います。正直、当時の自分にとっては黙々と制作ができる環境の方が楽ではあり、コミュニケーションが求められるウィルスタイルの環境は挑戦的に感じられました。ただ仕事である以上は人に提供するものであり、どれだけクオリティの高い制作物が提供できたとしても、信頼関係や良いコミュニケーションがなければ本当に良いものにはならないという意識がありました。技術力を磨くことだけでなく、総合的に人間として成長できそうだと思ったので、入社したいと思いました。

最後に

私自身も最初は迷ってばかりだったのですが、もし選択することが怖くて踏みとどまっている方がいらっしゃるなら、まずひとつ選んで進んでみるのが良いのではないかと思います。

キャリアは硬直的なものではなく柔軟性のあるもので、たとえ最初の選択肢から別の道に進んだとしても、その経験が無駄になることはなく、新しい視点を与えてくれると思います。

まだ入社して間もないのですが、すでにさまざまな経験をさせていただいており、毎日が学びの連続でとても充実しています。まず今は目の前の仕事に丁寧に向き合い、確実に力をつけていくことを大切にしたいと思っています。その上で、将来的には自身の強みを活かし、デザインと実装の両面から技術的に貢献できる存在になりたいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。